予定していたハーブ部のキックオフ会が雨で延期になり、束の間の時間が手に入ったので、そのままその時間と同じくらいの束の本を書棚から引き抜いた。

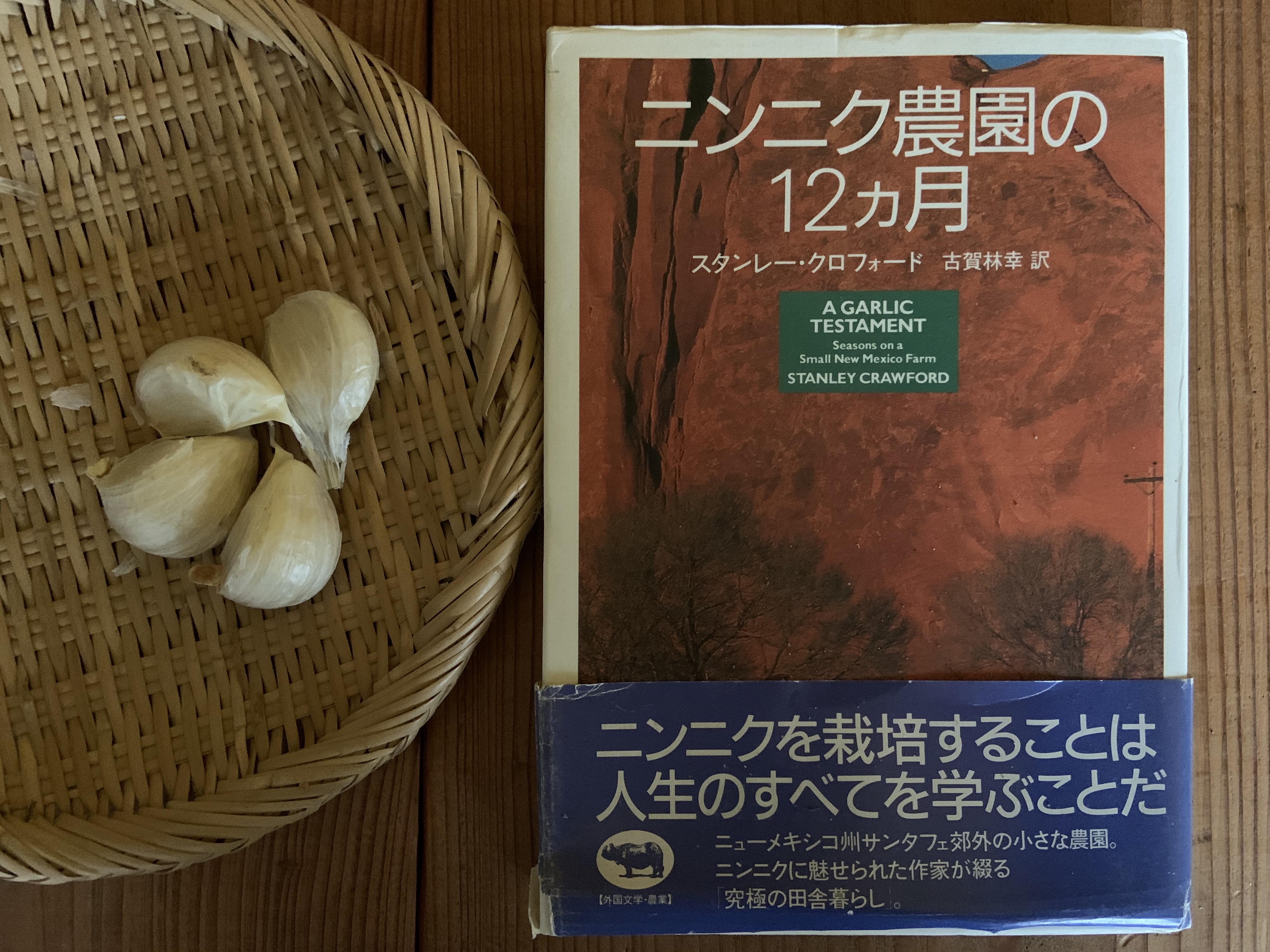

ずいぶん前に買ったまま読まずにいた『にんにく農園の12ヶ月』(晶文社刊)だ。

「〇〇12ヶ月」的な本の先鞭をつけたのは、おそらくカレル・チャペックの『園芸家12ヶ月』だろう。「ダーシェンカ」の著者としても知られるチェコスロバキアの作家であるチャペックが綴った庭仕事の愉しみと歓びを綴った本に出会ったのはいつのことだっただろう。少なくとも、『園芸家12ヶ月』を読んだときは、一生涯を編集者として過ごそうと考えていたので、いつまでも自分で満足ができない原稿しか書けない半人前の自分に苛立ち、焦りながら、そこで書かれている庭や植物のことよりも、チャペックの視点と言葉に魅せられて夢中で読んだことを覚えている。

『にんにく農園の12ヶ月』は、タイトル通り、アメリカ人の著者がにんにく畑を(あるいはにんにくを)主人公にして、それを育てている著者が冬から、春、夏、秋とにんにくを育てながら感じたこと、あるいは個人的な思い出などが織り込まれた内容であるのだが、いわゆるにんにく栽培のHOW TO本ではない。

僕も初めてこの本で名前を知ったのだが、著者のスタンレー・クロフォードという人物は作家でもあるそうで、しかも、映画『イージー・ライダー』を観て、ニューメキシコ州に移住したというから、ビートニクやヒッピーカルチャーの洗礼も受けた人物らしく、にんにくや畑と向き合う日々の中から見つけ出してくる言葉は、一片の詩のようでもある。

例えば、冬の日の回想にはこんな一節があった。

「私のニンニクは、整然と規則並んだ畝の下に横たわっている。そして、私自身も、ここで一種の地下生活を送っている。家の中で考えにひたり、書物を読み、紙とノートを相手にしながら、あの繊細なしるしのついた白い小さな畑を横切っているのだ。農業と執筆とはともに平坦な地面で行われるかなり孤独な労働だと、私はかつて友人に語ったことがある。〜中略〜それよりもたぶん、獣の腹のなかでもう少し慎ましい仕事に満足を求め、パスカルの部屋に住み、木を切り、水を運ぶほうが、まだましだろう。たぶん自宅にいてニンニク畑をつくり、冬には土の中で自分の夢を観ているほうが、まだましだろう。その夢はいつも同じーー光と暖かさと解放についての夢である。」(『12 十二月の光』より)

『農業と執筆とはともに平坦な地面で行われるかなり孤独な労働』という言葉には、僕がこの連載をCULTIVATE BOOKSと名付けたのと同じような思いまでも感じた。そして、光と暖かさと解放についての夢とは、あらゆる農家が抱く夢でもあるだろう。

ページを読み進めていけば、アメリカのにんにくの品種のことや、ニンニクの生理、さらには著者の作付けの仕方や畑での作業などが書かれている。すると、当然、僕の頭の中には、リトリートセンターで育てているにんにくたちの姿が浮かんでくる。今年は、野口種苗さんで購入したにんにくをふた畝ほど植えつけている。にんにくは、10月に植えつけたのだが、冬の間はじっと寒さに耐え、暖かくなってからようやく生育を始める。収穫は5~6月になるのだから、随分と長い時間がかかる。10日ほど前に撮った畑はこんな感じだ。

今は、霜や、時折降る雪にもめげずに、じっと土の中で春の訪れを待っている。そして、育てている僕は、そのじっと耐えている姿を見続けている。

「ニンニクに特有の性質の一つは、待たせるということだ。〜中略〜ラディッシュなら、種をまいてから数日で発芽する。しかし、北の地方で九月に植えつけたニンニクの鱗片は、三月まで、いやひょっとしたら四月の初旬まで、一枚の葉も出さないかもしれない。

待つという感覚は、私たち人間が同時に二つの面を持っていること、つまり自然の生き物でありながら、自然から疎外された存在だという事実と、関係があるのかもしれない。待っているあいだ、私たちは自分の外と内との境界をさまよっている。」(『13 待つこと』より)

この一節を反芻しながら、コーヒーを淹れる。自宅で飲むのは、決まって堀口珈琲から買っている豆を自分で挽いてから淹れるのだが、ふと、堀口さん自身にコーヒーを淹れてもらった時のことを思い出す。

『コーヒーを淹れるっていうのは抽出なんだよね』そう言って、ゆっくりゆっくりと小さなフィルターいっぱいに入ったコーヒーと向き合っていた堀口さんの姿を思い出すと同時に、「これって、プランターに水やりする時の感覚に近いな」と思ったりもする。プランター全体にしとしとと降る雨のようにゆっくりじっくりと水やりをすることで、プランターに溜まった水を新しい水と取り替えてやるような感覚で僕はいつも水やりをしている。コーヒーを淹れてるふとした瞬間にも、こんな風にして、確かに、僕も冬の間は、現実と空想の畑の間をよく行ったり来たりしている。

そして、収穫のときの畑の姿を想像したりもする。

「私は収穫のときに掘り出した球茎の匂いが好きだ。それはニンニクを自分で育て、まだ土から出てきたばかりの球茎や葉に触れられる者にしか分からない。それはたいていの人がニンニクのにおいと考えるものより、はるかに生き生きとして豊かである。

それは現場で、その瞬間に、畑のなかで、太陽や雨のなかで、いちばん豊かに、純粋なかたちで知ることができる。それはこの地球の作物が採れた場所から、よそへ運ぶことができない。それは独特のものだし、賞味期限もない」(『38 奇跡の治癒力』より)

どんな作物であれ、それが育った場所でしか味わえない、体感することができないことがある。UFCの活動に参加しているメンバーならこの感覚をわかってくれるだろう。

ところで、こんな一説に出会ってしまった。

「私は都市に住んでいないので、古代ギリシアの格言によれば私は半人前の人間に過ぎない。だから自分の作物を持ってそこに出向いていくことで、自分自身を一人前にしたいとも願っている。ニンニクを栽培するのは、私にとって都市を知り、その市民になる一つの方法だ。そしてもっと近代的な偏見からすれば、菜園を作っていない人間も半人前に過ぎないのだから、都市が逆に私のところ、私のスタンドにやってくるときにも、それは究極的に同じ理由から、人間を満たし、補い、完全にすることである」(『33 都市とはなにか』より)

カレル・チャペックの『園芸家12ヶ月』を読んだ頃から、僕は少しは一人前に近づいているのだろうか。