UFCでの活動をするようになって、僕は、ほんのたまにだけど台所に立つようになった。それは、「〇〇が食べたい」というような献立からの発想ではなく、自分の手で育てた色んな野菜を自分の手で収穫すると、そのまるで自分の子供のような食材達を自分の手と創意工夫で「美味しく食べる」まで自分でやってみたくなるからだ。

先週の週末も、恵比寿ガーデンプレイスに作った新しい地べたの畑『YEBISU GARDEN FARM』(以下、YGF)で育てているイチゴたちに水やりをしながら、「この場で摘んで食べるのが一番美味しいけど、ここに来れない人にも味わってもらうにはどうしたらいいかな?」なんて考えていた。最初に思いついたのはアイス/ジェラート。でも、なんかピンとこない。たくさんの人たちと美味しさを分かち合えるくらいのアイスを作るには相当な量のイチゴが必要になるだろうし、一瞬で食べ終わっちゃうのもなんだか寂しい。そんなことを会う人たちに話していたら『いちごバターって食べたことある?』と言われた。『いちごバター』と聞いた瞬間に、『あ、それだ!』と思った。ネットで検索してみると、成城石井のいちごバターが美味しいと評判になっている。販売すると即完売する大人気商品らしい。それが、なんとタイミングよく昨日発売されたばかりだと知って、早速、渋谷東急の地下にある成城石井に行った。が、がーん。売り切れ。店員さんに聞くと昨日中に売り切れてしまい、次はいつ販売するのか分からないという。どうしてもいちごバターが食べたい衝動が抑えられず、YGFで育てているのと同じ品種のひとつ・とちおとめを買って帰った。

ネットで検索すると、いくつかいちごバターのレシピを発見。その中で、比較的簡単そうなレシピを参考にいちごバター作りをした。イチゴをカットして、砂糖をまぶし、レモン汁を加えてジャムを作る。ジャム自体作ることが初めてだったから、その時点で小さな感動が寄せては返す波のように幾度も幾度もやってくる。

「俺、ジャムが作れるようになった!」

料理ができる人からすればジャム作りなんてたやすいことなんだろうけど、僕からしたら、初めて野菜の苗作りに挑戦した時に、種まきして最初に発芽した姿を見た時と同じような感動だった。それは、創造の喜びだ。土と種、食材と食材。農と料理は僕の中ではすごく近しい行為に感じる。農は、作物のポテンシャルを高めることで土のポテンシャルも高まる。料理も、お互いの食材同士のポテンシャルを掛け合わせることで、それぞれ独立した味わいとは異なる新しい味わいを生み出す。僕たち人間は、そのお手伝いをしているだけ。

その後、成城石井のいちごバターも入手することができたのだが、自作した方が100倍美味しく感じる。添加物を入れてないからとかそういうこともあるとは思うが、それよりも、自分の身体を使って作ったものだから、身体自体の喜びが増幅されているのではないか。まさか、こんなおっさんになって、いちごジャムやらいちごバターを作るなんて思いもしなかったけど、このことは明らかに僕の脳内に新しい扉を開いてくれた。

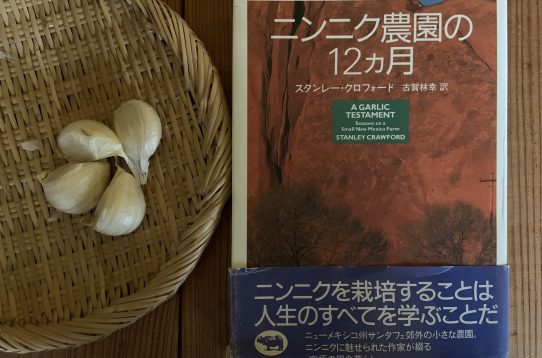

そんな体験があったからなのか。いつものように渋谷のジュンク堂へ散歩に行くと、真っ先に目についたのがこの本だった。

『COOK 』坂口恭平(晶文社刊)。

坂口恭平は『独立国家のつくりかた』がすごく面白かったので、以来、数冊読んでいる。ページを開くと、手書きで「今から料理本を作ってみようと思った」との書き出しから始まる言葉と、そこから作られていく料理と(最初は、米を炊いたことがなかった坂口が土鍋で米を炊く体験から綴られている)、それに呼応するように変化していく坂口の心と思考が日記のように書き込まれている。おそらく自作のノートをそのまま印刷したのだろう。手書きのメモや感想とその時作った写真がコラージュのように展開されている。坂口はかなりヘビーな躁鬱病であるそうで、本人にとっては料理が治療にもなるのではないかと考え、実践することにしたそうだ。

実際に、料理を重ねるにつれて、坂口自身の思考と行動にどんどんエネルギーが高まっていく様子を読んでいくのは、ノンフィクションそのものだし、ポツリポツリと散りばめられている思考のかけらは芸術論とも哲学にも通じるような滋味に溢れていて、読んでいる僕自身にもエネルギーが湧いてくる。

「料理とは何か。

それについて考えることは当然のように思える。人間とは何か。生きるとは何かなどと問われても、答えることはできないし、考えれば考えるほど袋小路に入っていくけど、料理とは何かについて考えることはなんだか風が抜けるように気楽な気持ちになれる。

料理とは何か。料理は毎日食べるものだ。食べないと生きていけないから料理とは生きることと同じかもしれない」(『COOK』より)

こう書かれた一節を読んだときは、日頃、「生きることは食べること。だからこそ、自分たち自身の手で、食べたい野菜をみんなで育てて、みんなで食べる」を掲げ活動を始めたUFC、というか僕自身の考えの輪郭に寸分の狂いもなく、ピタッと嵌った。ここで書かれている料理という言葉をそのままアーバンファーミングに置き換えてもらったら、それは全くもって僕自身の思考になる。

実は最近、どうすれば20代とかの世代にUFCの活動に積極的に参加してもらえるのだろうと考えていた。もっと言えば、どうして20代のメンバーが増えないのだろうってことだ。なぜ、20代のメンバーを増やしたいかと言えば、彼ら彼女たちこそが未来だからだ。僕らからのバトンを未来へ手渡してくれるのは彼ら彼女たちだからこそ、もっと仲間を増やしたいと思っている。だが、色んな人たちに20代のリアルについて聞いていて少しだけわかったことがあった。正規/非正規雇用、格差の拡大、孤食、困窮など、今の20代が直面している現実において、「自分の手で食べたい野菜を育てる」という行為は、もっともっとその手前の段階で悩んでいる人たちが多いことを知った。空腹を満たすため、車にガソリンを入れるみたいに、それがないと生きていけなくなるからとりあえずは食べる。確かにそうしてなんとかサバイブしている連中から見たら、アーバンファーミングですら道楽にしか見えないのかもしれない。上っ面の綺麗事な絵空事。でも待ってくれ。土と種さえあれば、そこに水と太陽があれば野菜も米も作れるんだぞ。それさえあれば、「生きる」ことは出来るんだぞ。そのことを伝えたい。でも、どう伝えればいいのか分からなかった。

料理にはふたつの行為がある。作ることと食べることだ。

「料理という言葉は中国語では「処置する、世話する」という意味だそうだ。調理という言葉は「ととのえる、治療する、養生する」である。食事を作ることが本来の意味ではない。それなのに日本では太古から食事をつくることを料理と呼んできた。

言葉を見ても、人間が昔から料理に関して多次元的な視点から眺めていたことがわかる。なにかいろんなヒントが隠されていそうだ」(『COOK』より)

この本を読んで、僕はまさにたくさんのヒントもらった。新しいアイデアがどんどん湧き出している。

「この世に存在しているものだけを使って、この世にまだ存在していないものを生み出す。料理は毎日、この創造を行為を繰り返している。

哲学者のベルクソンは「歓喜のあるところにはどこでも創造がある」と言ってます。

僕はこれを、

「歓喜のあるところにはどこでも料理がある」

と言い換えたい。

人間とは何か。生きるとは何か。僕たちが実は毎日生活しながら、心の奥底ではずっと考えているこの問いに、僕はこう答えたい。

人間とは料理である。

生きることは料理である。

料理をしながら生きるとき、僕たち人間は歓喜に包まれるのではないか。解決すべき問題が山積みとなっているこの現代、それらを解決することも大事なことかもしれないが、しかしまずもって味わうべきなのは歓喜なのである。

「生きるってなんだとそんなに頭だけで考えて悩まずに、

まずは一緒に料理をしてみようよ」

と。そんなわけで僕と料理の二人三脚がはじまったのである。

料理とは何か。それを僕は答えるためにここまで書いてきたのだが、料理をすればするほどどんどん広がっていく。それは答えですらなく、ただの行為に変わっていく。そうやって体が動くたびに知らなかった言語があらわれて、僕は歓喜する。

だから探索は永遠に終わらないだろう。

でも、それこそ喜びではないか。料理している間、太古から受け継がれてきた知恵や言葉にならない言語を体感し、偶然とダンスするようにして完成した料理を、近くにいる人々と一緒に味わう。

「今の時代に、足りないものはそれだけかもよ」と料理は僕にそっと言った。」(『COOK』より)

狩猟から農耕へ人類がシフトした時に、作物の余剰が生まれ、その余剰が信頼=貨幣のルーツとなった。そしてそれが経済へと大きく姿を変え、やがて資本主義となり、今の世界を生み出した。渋谷という資本主義の切っ先のような土地で、資本主義の母である農耕と、人類の父である料理を掛け合わせた時、そこから溢れ出る歓喜を僕は味わいたい。できれば、一人でも多くの仲間たちと。